Was wir tun

Naturschutz-Aktionstag auf dem Abenteuerspielplatz Weinsheimer Straße

Federführend für die Aktion auf dem Abenteuerspielplatz des beso e.V. war der BUND. Entsprechend beteiligten sich mehr als zwanzig Aktive des BUND Kreisgruppe Worms.

Die Vorsitzende des Vereins „beso e.V. „, Eva Wirth wirkt bei Wormser for Future mit. Natürlich beteiligten sich auch Mitstreiter*innen von WfF gerne bei der Pflanz- und Bauaktion..

Michael Leukam BUND erklärte die Aktion:

Wir haben hier mit Unterstützung des Gartenschläfer-Projektes Materialien besorgt. Wir haben Büsche, auch drei Hochstämme-Obstbäume- und Steine gekauft. Gleich erklären wir nochmal, warum wir das alles gemacht haben. Hier haben wir auch Info-Material. Das Ganze geht auf das Gartenschläfer-Projekt zurück, was mit öffentlichen Mitteln vom Land gefördert wird. Das ist eine gemeinsame Aktion vom BUND, Justus Liebig Universität und Senckenberg Museum.

Julia Dreyer, (gartenschlaefer(at)bund-rlp.de) gab Informationen:

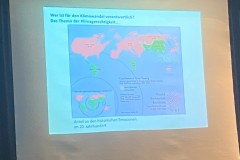

Ich bin ganz begeistert, dass so viele Leute hier mitmachen und bedanke mich ganz herzlich. Ich bin die Projektleiterin RLP des Gartenschläfer-Projekts. Den Gartenschläfer kennen viele aus Worms zur Genüge. Er ist an vielen Stellen in Deutschland stark bedroht und in manchen Regionen ausgestorben. Wir haben eine Verbreitungskarte erstellt und man sieht in Rheinland Pfalz kommt er noch recht häufig vor. In Sachsen und Bayern beispielsweise konnten keine Nachweise mehr erbracht werden. Deswegen haben wir in RLP eine ganz besondere Verantwortung. Daher wurde auch das Projekt ins Leben gerufen. Deswegen freut mich besonders, dass hier in Worms so viele Leute mitmachen. Das isat das zweite Projekt hier im Kreis, was wir gemacht haben.

Zum Schutz des Gartenschläfers kann man bestimmte Dinge tun. Was jeder tun kann ist, für den Gartenschläfer einen besonderen Nistkasten aufzuhängen. Das ist ein sogenannter Bilg-Kasten, der ist einem Haselmauskasten nachempfunden. Die Haselmaus ist nämlich der kleinere Verwandte vom Gartenschläfer. Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Vogelkästchen, ist aber ganz speziell. Dieser Kasten hat das Loch hinten und wird an einen Baum oder einen Schuppengehängt. Das Tier kann sehr gut klettern und geht dann hinten rein. Der Kasten ist für die Tiere zur Überwinterung gut. Sie überwintern in solchen Kästen, sie ziehen ihre Jungen drin groß und nutzen das auch als Tagesquartier, denn sie schlafen tagsüber. Es sind nachtaktive Tiere. Mit so einem einfachen Kasten kann man auch im eigenen Garten oder Grundstück etwas beitragen. Man kann dem Gartenschläfer auch Struktur bzw. Nahrung bieten. Deswegen haben wir hier in Siedlungsnähe einige Pflanzen angestoßen. Sie fressen etwas zur Hälfte pflanzliche und zur anderen Hälfte tierische Nahrung. Dazu zählen heimische Beeren und Obstbäume. Sträucher und Büsche braucht er zur Deckung. Er frisst auch Schnecken, Spinnen und Insekten…..

Jede Menge weitere Infos gibt es auf der Gartenschläfer-Website.

Neue Waldinsel im Kirschgartenweg angelegt als aktive Klimaschutzmaßnahme

Nikolai Kalinke Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW hatte schon mehr als hundert Baumpflanzlinge und weitere Materialien sowie das nötige Werkzeug aufs Gelände getragen als gegen 10.00 Uhr am Freitag, den 09.02.24 die ersten Aktiven von Wormser für Future sich einfanden. Auch vier Mitarbeiter*innen der Volksbank Alzey-Worms waren dabei. Denn die Bank hat eine Vereinbarung mit SDW betreffend der Kostenübernahme für die Baumpflanzen.

Herr Kalinke erklärte den vierzehn Aktiven von WfF und den drei mitwirkenden Bankmitarbeiter*innen welche Baumarten er mitgebracht hatte und nach welchem Muster die Schösslinge auf dem Gelände verteilt würden.

Natürlich zeigte er auch die Schritte, wie jedes Bäumchen gepflanzt wird: Loch mit Pflanzspaten graben, Pflänzling mit den Wurzeln zuerst ins Loch geben, Erde auffüllen und andrücken, zum Richten der Wurzel Pflanze leicht hochziehen und abschließend das Erdreich um die Pflanze festtreten. Eine Schutzhülle aus Kunststoff wird anschließend mit zwei Stäben über dem Bäumchen befestigt.

Im Nu gingen vier Pflanzteams ans Werk und nach einheinhalb Stunden waren alle Bäumchen in mehreren Gruppen auf dem Gelände gepflanzt. Abschließend wurden noch niedrige Strauch- und Heckenpflanzen zum Kirschgartenweg hin als künftiger „Waldrand“ eingesetzt.

Das Gelände auf dem die Waldinsel angelegt ist, gehört dem Verein Hospiz Rheinhessen. Richard Grünewald hatte vor der Aktion die Brombeerhecken weg gemulcht. Stefan Born hatte das Gelände von allerlei Müll befreit, der von der EBWO nächste Woche abtransportiert wird. Stefan Born, als Mitstreiter von WfF, hatte die ganze Aktion initiiert und mit Nikolai Kalinke von SDW organisiert.

Nachdem das Mittelhahntal nicht Gewerbegebiet wird, sondern naturnahes landwirtschaftlich genutztes Gebiet bleiben kann, verstehen wir das Anlegen der Waldinsel an dessen Rand als sehr sinnvolle Maßnahme im Sinne aktiven Klimaschutzes.

Zu den Berichten in Nibelungenkurier und Wormser Zeitung

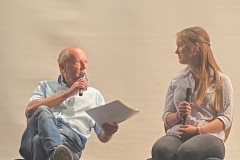

Hochinteressanter Vortrag zum Thema Wärmepumpen in Bestandsbauten

Der Vortrag von Dr. Ing. Sebastian Valouch zeigte, wie Wärmepumpen im Altbau nachhaltig und wirtschaftlich installiert und betrieben werden können. Der Referent vermittelte Grundwissen zum Heizungssystem und ging auch umfassend darauf ein, wie man pragmatisch und praxisnah in Altbauten eine Wärmepumpe plant und was es bei Installation und Betrieb zu beachten gibt. Es wurden Tipps gegeben, wie die nächste Heizperiode genutzt werden kann, um als Hausbesitzer/in oder Hausbewohner/in die richtigen Voraussetzungen für eine Umstellung zu schaffen. Sebastian Valouch hat sich intensiv mit Wärmepumpen beschäftigt und beheizt sein Haus (Baujahr 1904!) mit selbst eingebauten Wärmepumpen.

Meinungen zum Vortrag von Dr. Ing. Sebastian Valouch von Engenieers for Future aus den Reihen von WfF:

Der Vortrag war wirklich hervorragend und Valouch nicht nur erstklassiger Experte sondern auch ein sehr guter Kommunikator.

Regine

Ja wirklich eine gelungene Veranstaltung.

Roland

Danke für die gute Vorbereitung und Durchführung. Es war sehr informativ und ein wichtiges Angebot von WfF.

Bernhard

Super Organisation, klasse Resonanz, Weiter so WfF!

Stefan

Was soll ich noch sagen. Die „Jüngsten“ bei WfF haben mehr als überzeugt und auch der Referent. Danke an die Töngis!

Günter

Was wir von Herrn Valouch gelernt haben:

1. Mach Dich schlau!

2. Pfeif auf Förderungen seitens des Staates.

3. DIY (Do it yourself) – denn selbermachen ist zur Zeit günstiger!

Natürlich sind solche verkürzten Aussagen fehlerbehaftet. Jeder Fall ist anders. Doch wir haben alle genug Verstand und Kreativität, um nach individuellen Lösungen zu suchen und uns gegenseitig zu unterstützen.

Heike

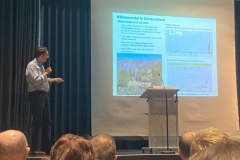

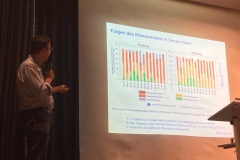

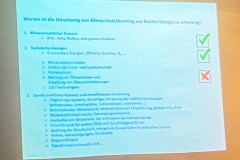

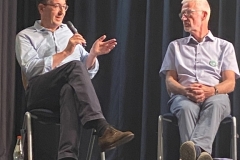

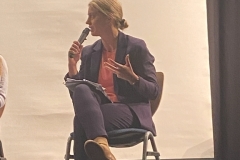

Klimakrise – Gibt es Auswege?

Der Informations- und Diskussionsabend mit Professor Dr. Joachim Curtius fand erfreulichen Zuspruch

Bei einer Umfrage unter Aktiven und Besucher*innen gelang es uns drei Stellungnahmen per Mail einzuholen:

Ich war mit dem Verlauf unserer Veranstaltung sehr zufrieden. Prof. Curtius hat einen spannenden, informativen und anschaulichen Vortrag gehalten. Was mir allerdings zu kurz kam, waren Anmerkungen zur lokalen Situation in Worms mit Tipps, wie und was man in einer 90.000-Einwohner-Stadt machen soll oder muss.

Als Moderator habe ich versucht, das in der Podiumsdiskussion aufzufangen. Die Runde hat nach meinem Eindruck munter und gehaltvoll diskutiert. Als Bereicherung empfand ich dabei das Auftreten von Gauß-Schülerin Neele Dillenburger.

Toll fand ich, dass die BIZ-Aula voll war, die Besucher drei Stunden (!) aufmerksam blieben und am Ende auch noch viele Fragen stellten. Gefreut hat mich dabei, dass sich am Ende auch etliche Schüler zu Wort gemeldet haben. Alles in allem ein runder Abend.

Roland

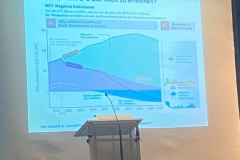

1) Es ist dem Referenten gelungen, für das Normalo-Gehirn unvorstellbare Zahlen und die meisten Menschen beängstigende (und daher abtörnende) Fakten kurzweilig auf eine optisch anschauliche, eindrucksvolle und nicht zu düstere Weise abzubilden, z.B. den CO2-Berg über N.Y. oder das das Verhältnis von Nutztieren zu sonstigen Lebewesen. Und: es gibt trotz Vorwissen immer wieder neue interessante Aspekte der Klimakrise und der komplexen Zusammenhänge mit anderen Krisen in der Welt.

2) Hoffnungsvoll die Perspektive der CO2- Abschöpfung aus der Atmosphäre. Über die Umsetzbarkeit und sonstige zu erwartende Lösungen blieb er leider vage.

3) Dank an alle auf dem Podium! Toll, dass mehrere Generationen dort vertreten waren, die Herr Keth geschickt miteinander ins Gespräch brachte. Auch wenn die Bürgermeisterin arg gefordert wurde, artete es nicht in Politiker-Bashing aus – aber eben auch nicht in Wahlkampfgeschwafel.

4)Toll, dass es wohl auch ein paar Besucher von außerhalb der üblichen Öko-Bubble gab! Vielleicht Eltern? Wäre noch interessant gewesen zu erfahren, hätte aber den Abend zeitlich gesprengt. Natürlich viele Grüne dabei, aber immerhin auch ein FDPler. Das ambitionierte Ziel, die breitere Öffentlichkeit zu erreichen, ist hoffentlich erreicht worden?!

Trotz Müdigkeit vom Arbeitstag ein spannender und wachhaltender Abend! Nett auch, dass es was fürs leibliche Wohl gab!

Monica

Mir fällt bei dem Punkt Zuschauerfragen immer öfter auf, dass

a) die Fragen für politische Zwecke ausgenutzt werden, dabei ist die Klimafrage ein Thema für alle Parteien.

b) die Moralkeule ausgepackt wird.

Gerade Punkt b finde ich interessant. Müssen wir alle jetzt bei Wind & Wetter Fahrrad fahren, um die viele Autofahrerei hinterfragen zu können? Warum muß jetzt ein Teilnehmer wissen, ob wir alle (Wormser for Future) mit dem Fahrad ins BIZ gekommen sind?

Ich erinnere mich noch an die Diskussion um ein junges Paar von Friday for Future, das in Urlaub geflogen ist. Dieses Paar wurde laut kritisiert, während viele andere auch in Urlaub geflogen sind. Wir sollten aufhören, ständig andere zu kritisieren und stattdessen das hervorheben, was schon erreicht wurde. Wir sollten voneinander lernen. Je mehr Leute ab und an zu Fuß gehen oder das Fahrrad benutzen, desto besser für uns alle.

Heike

1) Ich habe von Lehrerseite (Zuschauer) folgende Rückmeldung erhalten: Die Veranstaltung wurde zwar insgesamt als gelungen angesehen, aber es wurde bemängelt, dass der zweite Teil des Vortrags nicht der Ankündigung entsprachen. Es geht um den fehlenden Worms-Bezug, der für die beiden Rückmeldenden sehr wichtig gewesen wäre – eventuell sogar der Hauptgrund, an der Veranstaltung teilzunehmen, daher eine mehr oder weniger große Enttäuschung. Ein zweiter Punkt betrifft die Podiumsdiskussion. Es gab aus Sicht der beiden Befragten zu wenig Interaktion zwischen den Podiumsteilnehmern, es war eher ein Interview mit mehreren Teilnehmern, die Diskussion war zu stark auf die Kontroverse zwischen Bernhard und Frau Lohr fokussiert und bezog den Rest des Podiums nicht genug mit ein.

2) Ich selbst habe die Veranstaltung insgesamt als gelungen empfunden, war aber über die mangelnde Schülerpräsenz enttäuscht. Inhaltlich wäre im Vortrag mehr Wormsbezug auch aus meiner Sicht wünschenswert gewesen, auch bei der Podiumsdiskussion teile ich die Einschätzung der Lehrer (s.o.) weitgehend.

3) Von Schülerseite (Nicht-Teilnehmerin) wurde eingestanden, dass das Thema Klimaschutz nicht (mehr) im Vordergrund stehe und die Jugendlichen genug mit ihren schulischen und privaten Problemen beschäftigt sind und sich daher nicht noch mit globalen Problemen belasten wollen.

4) Meine Überlegung als Reaktion auf die obige Schüleräußerung wäre: Gemäß dem Sprichwort „Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg gehen“ könnten wir ein Modul zum Thema „Klimaschutz“ vorbereiten (pädagogisch, didaktisch, methodisch gut ausgearbeitet), das wir den Wormser Schulen anbieten könnten für Projektwochen und / oder ähnliche Veranstaltungen – möglichst in Zusammenarbeit mit Schülern schon im Vorfeld. Am Gauß gibt es ja (wie wir bei der Curtius-Veranstaltung gehört haben) eine Schülergruppe „Gauß for Future“, mit der wir z.B. Kontakt aufnehmen könnten.

Klaus

Bericht der Wormser Zeitung über den Info- und Diskussionsabend

Mitstreiter*innen von Wormser for Future besuchten am 21.07.23 den Landtag in Mainz

und sprachen mit Dr. Bernhard Braun (Landtagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen)

Auf Einladung von Bernhard Braun, dem früheren Fraktionsvorsitzenden von Bündnis90/Die Grünen und Landtagsvizepräsidenten, besuchte eine 16-köpfige WfF-Gruppe den Landtag in Mainz.

Nach der Führung durchs „Deutschhaus“ nahm sich Braun, der immer noch Landtagsabgeordneter ist, eineinhalb Stunden Zeit, um mit uns über notwendige Weichenstellungen in der Klimapolitik auf Landes- und kommunaler Ebene zu diskutieren. Brauns Rat für die Kommunalpolitik beziehungsweise Verwaltungsspitze im Wormser Rathaus: Mut haben, die Probleme anzupacken, nicht auf Bundes- und Landesgesetze warten, sondern Konzepte entwickeln, Fördergelder beantragen, Bürger einbinden und loslegen.

Der erfahrene grüne Landespolitiker riet sehr dazu, möglichst rasch ein Wärmekonzept zu erarbeiten und zu prüfen, wo Nah- und Fernwärmenetze aufgebaut werden können. Auch Tiefengeothermie sei ein vielversprechender Weg, den Kommunen in der Pfalz bereits eingeschlagen hätten.

Eine weitere Möglichkeit sei es, so Braun weiter, Stromnetze im Quartier zu verbinden, damit Strom gemeinsam genutzt werden könne. Es müsse unbedingt auch mehr öffentliche Ladestationen sowie private Wallboxen geben, die sich Nachbarn teilen können.

Erfreulich: Braun wirkte zu jeder Zeit authentisch, wich keiner Frage aus, gab auch zu, dass er mitunter selbst Zweifel habe, ob die Menschheit noch den Umstieg in eine klimaneutrale Welt schaffe und bedauerte, wenn er damit für uns mitunter hilflos rüber komme.

Auch er übe häufig Kritik an der Bürokratie und dem zu langsamem Gestaltungswillen der öffentlichen Hand, räumte Braun ein.

Er gab uns recht bei unserer Forderung, dass Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe verankert und mit entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden muss. Er erklärte, dass in der Koalition deren Ablehnung mit dem Argument begründet werde, dann müssten Kultur oder Sport auch Pflichtaufgabe der Kommunen werden. Der besondere existentielle Stellenwert von Klimaschutz werde dabei nicht gewichtet.

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) sei ein sinnvolles Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Worms erhält aus diesem Topf 3,6 Millionen Euro. Statt Millionen müsse das Land aber eigentlich Milliarden bereitstellen, urteilte Braun.

Andererseits war er der Meinung, dass auch schon viel erreicht worden und manches auf gutem Weg sei. Immerhin gäbe es bei anderen Parteien in der Mainzer Koalition bzw. im Landtag in letzter Zeit eine etwas größere Offenheit für Klimaschutzmaßnahmen.

Unsere Gruppe ermunterte er ausdrücklich, sich weiter für die Gesellschaft und die klimapolitischen Ziele zu engagieren. Er bot seine Unterstützung an, wenn wir denn Hilfe bräuchten.

Am Ende waren wir uns einig: Es war ein schöner und informativer Ausflug in die Landeshauptstadt, bei dem man sich auch mal auf privater Ebene näher kam. Großer Dank geht an Bernhard Susewind, der die Fahrt organisiert hatte.

R.K.

Fragenkatalog für das Gespräch mit Dr. Bernhard Braun (vorm. Fraktionsvorsitzender der Grünen)

Ergiebiger Ausstausch bei unserer Veranstaltung Demokratie Tische – „Wieviel Klimaschutz braucht unsere Stadt?“ am 16.10.2022 im Haus am Dom

Hier der Link zum Artikel der Wormser Zeitung vom 18.10.22

Folgend unsere eigenen Berichte:

Bericht

Vier von sieben TN wünschten eine autoverkehrsfreie Innenstadt, mehr Ausbau (Förderung) von Fotovoltaik, mehr Grün Frischluftzufuhr, Baumordnung, erhalten des größten Wald und Feldgebietes in Stadtzentrumsnähe (Mittelhahntal).

Drei TN waren auf ein umfassendes Klimakonzept ausgerichtet, das Maßnahmen in verschiedenen Sektoren beinhaltet, um weniger CO2 in die Luft zu bringen. Das Vorgaben für die Umsetzung und Zeitschiene enthält, das klar macht, wie die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten mitgenommen werden sollten und das regelmäßige Überprüfung vorsieht. Die Überprüfung der Klima und Umweltverträglichkeit von Projekten müsse nach klaren Vorgaben des Klimaschutzkonzepts erfolgen und Firmen müssten eingebunden sein. Die Bürgerbeteiligung mit Förderkonzepten sei wesentlich.

Dr. Facchinetti meinte ein Klimaschutzkonzept sei kein Projekt . Seine Ausrichtung auf CO2 Neutralität beinhaltete vielmehr ein „Wahnsinnsprogramm“. Transparenz für die Bürger*innen sei dabei äußerst wichtig, damit die Leute wüssten, was der Stand ist, wie es weiter geht und was passiert. Transparenz müsse „Green Washing“ auch durch die Politik verhindern.

Weiterhin ging es um die zentrale Frage:

„Wurde bisher und wird in künftig ausreichende Reduzierung der CO2 Emissionen unserer Stadt erreicht, um in absehbarer Zeit Treibhausgas (THG)- Neutralität zu gewährleisten?“

Dies wurde anhand einer Übersicht „Wormser Klimaschutzkonzept-Aktivitäten 2006 – 2021 (KLIK)“ betrachtet. Dabei wird deutlich, dass die „Klimamanager“ von Worms faktisch als „Pädagogen“ arbeiten, um die Bevölkerung sensibilisieren. CO2 -Emissionen „managen“ können nur die politischen Entscheidungsträger*innen.

Als zweites wurde eine Tabelle mit der Bilanz der CO2 Emissionen 2004-2014-2018 analysiert. Sie gibt die Entwicklung der Treibhausgasemissionen nach Sektoren im Verantwortungsbereich der Stadt Worms wieder. Danach ist davon auszugehen, dass das immer noch angestrebte Ziel, die THG-Emissionen von Worms alle 5 Jahre um 10% zu reduzieren – zwischen 2004 und 2018 wären dies ca. 30% gewesen – nicht erreicht wird.

Was T. Facchinetti Sorgen mache sei, dass in „KLIK“ stehe, das Ziel der Stadt Worms ist, den CO2 Ausstoß alle 5 Jahre um 10% zu senken. Nach dem Stand seiner Übersicht hätte Worms dann aber schon in 2023 sein berechnetes CO2-Restbudget (6.753.123 tCO2 eq.) ausgereizt, das noch zur Verfügung stehe, um nicht das 1,75 Grad Ziel zu überschreiten. Im Jahr 2119 wäre die Stadt damit immer noch nicht bei 0 t CO2 Emissionen. Wenn man alternativ jedes Jahr um 10% reduziere, erreiche Worms in 2024 das Restbudget, aber in 2050 habe man nur noch 79000 tCO2 Ausstoß, was man anderweitig ausgleichen könne. (siehe Folie dazu)

Frau Lohr erklärte das Umweltbüro mache 2023 einen Konzeptvorschlag, der dann durch unfassbar viele politische Gremien und Entscheidungen gehen und von Abteilungen der Verwaltung getragen werden müsse. Das mache es sehr schwierig, Dinge schnell und effektiv umzusetzen. Deshalb sei es so wichtig, dass es in Worms eine breite gesellschaftliche Übereinstimmung gebe um diese Vorhaben umzusetzen. Wichtig sei also, dass sich die Bürger*innen damit auseinandersetzen und auch Position beziehen. Das wäre ihr Wunsch: die Ideen seien da, die Maßnahmen seien da. Aber die Widerstände, die diese zu überwinden haben, lägen auf der basisgesellschaftlichen Ebene.

Bericht

An unserem Tisch haben wir über Klimaschutz am Beispiel der Verkehrswende gesprochen. Inwieweit kann der Verkehrssektor tatsächlich zur Klimaneutralität beitragen. Herr Horst beantwortete die Frage, bis wann die Stadt klimaneutral sein will: 2040 sei im Moment im Gespräch. In der Runde kam das manchem als sehr spät, ja zu spät vor. Das Ziel müsse gemeinsam erreicht werden. Dann wurde es recht konkret am Beispiel der gerade aktuellen Gaspreiskrise und der Wärmeversorgung in Bestandsgebäuden. Die Stadt versuche für Quartiere eine kommunale Wärmeplanung aufzustellen mit dem Ziel, dass die Bewohner wegkommen können von fossilen Energieträgern beim Heizen.

Zum Mobilitätskonzept: Hier bestätigte Herr Horst, den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen zu wollen. Die Kernstadt solle praktisch autofrei werden – von Anliegern und Zulieferern abgesehen. Der ÖPNV wird zurzeit noch ausgeschrieben. Man möchte einen Innenstadtring als neue Buslinie und einen Anteil von E-Bussen von 40 %.

Anfang nächsten Jahres erwarte man die Ergebnisse des Planungsbüros, das dieses Mobilitätskonzept jetzt bearbeite. Es geht darum die autofreie Innenstadt mit der Einkaufsinnenstadt zu verknüpfen. Einige Straßen stünden dann nicht mehr für den Durchgangsverkehr zur Verfügung. Die gerade im Bau befindliche B47 als Umgehungsstraße im Süden von Worms soll den Durchgangsverkehr aufnehmen.

Zwei Teilnehmer brachten das Gespräch auf die Planung eines Neubaugebietes in Abenheim. Da sei die Frage, ob das sinnvoll sei oder ob man nicht eher eine Verdichtung im Innenbereich anstreben solle. Denn jedes Neubaugebiet erzeuge neuen Verkehr und – das sei Konsens am Tisch gewesen: CO2-Emissionen im Verkehr müssen stark reduziert werden.

Beim Ausbau des Car-Sharing wolle die Stadt prüfen, wie Anbieter unterstützt werden können.

Die Straßenverkehrsordnung verhindere im Moment noch wirksame Maßnahmen. Der Bund und das Land seien da dran und beide werden von einem SPD-Kanzler bzw. einer SPD-Ministerpräsidentin regiert, was Möglichkeiten biete, Einfluss zu nehmen, wurde angeregt.

Ein Dank ging an Herrn Horst für seine Offenheit für Gespräche und gute Ideen. WfF wird sich weiter mit dem Thema befassen und wenn möglich auch unterstützen.

Was kann politische Akteure und Bürger*innen dazu bringen, Klimaschutz aktiv zu unterstützen?

Bericht

Wir hatten Jonas Wessely bei uns, einen Doktoranden aus Heidelberg. Er ist Physiker und hat uns erzählt, dass er etwa vor fünf Jahren in leichte Klimadepressionen verfallen sei, da die jugendlichen Protestformen immer nur appellieren. Aber in der Politik wirkten sie letztlich nicht, geschweige, dass man etwas sichtbar an Veränderungen verspüre.

So haben sich in den letzten Jahren sehr viele neue Organisationen gebildet. Seien es Extinction Rebellion (ER), Last Generation oder Ende Gelände. Dort werden etwas spektakulärere Aktionen gestaltet.

Wichtig für ER ist, gewaltfrei vorzugehen. Man will aber durch spektakuläre Aktionen Aufmerksamkeit für bestimmte Dinge erreichen. In Heidelberg gab es eine Aktion gegen die Firma Heidelberg Zement, die sich danach umbenannt hat in Heidelberg Materials. Dort hat ER den Zugang zum Betriebsgelände blockiert. Andere Aktionen sind in Berlin gewesen, wo man rund um die Siegessäule mehrere Tage lang dafür gesorgt hat, dass der Verkehr nicht fließen konnte.

Man versucht, durch Aktionen die Politik unter Druck zu setzen und dadurch schneller zu Maßnahmen zu veranlassen.

Dann kam die Frage auf, wie ER überhaupt die Wirkungsweise oder die Wirksamkeit seiner Proteste kontrolliert. Das läßt sich schwer bestimmen. Allerdings stellt man fest, dass das Medienecho recht gut ist. Und dass bei einigen Foren auch Vertreter dieser Protestbewegungen mit eingeladen werden und so eine Stimme mehr haben.

Wichtig ist bei ER auch die Frage des „zivilen Ungehorsams“. Darauf berufen sich allerdings auch die sogenannten Wutbürger. Wie grenzt man sich von ihnen ab? Ein wichtiges Element sind hier die Hauptforderungen von ER „Sag die Wahrheit“ – sich nicht in irgendwelchen Echo-Blasen zu verlieren, ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Jonas Wessely meint, dass es zwar Kommentare in den (sozialen) Medien gebe, die sehr negativ wirken, die aber nicht die Mehrheitsmeinung widergeben. Daher müsse man immer wieder zurechtrücken, dass die Mehrheit anders denke. Deswegen könne man in dieser Form auch weiterarbeiten.

Die jungen Protestbewegungen bestehen personell nicht nur aus jungen Leuten, sondern haben Aktive allen Alters. Es werde kein Generationenkonflikt gesehen, wie z.B. „Ihr Alten habt uns die Zukunft verbaut“. Wenn sich ältere Menschen an den Protestbewegungen beteiligen, dann sei das sehr wirkungsvoll.

Die neuen Protestbewegungen bekommen Rückendeckung von anderen Organisationen, wie den Scientists for Future. Das Medienecho ist mehrheitlich sehr gut, was auch daran liegt, dass die Organisation sehr gute Medienauftritte mit tollen Websiten haben und die Medien mit entsprechenden Informationen versorgen.

Wichtig sei es deutlich zu machen, dass man nicht nur gegen etwas sei, sondern wofür man eintrete. Die erfolgreichsten Aktionen seien sicher die, die darauf abzielten, einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Bei der Aktivierung junger Leute sei es wichtig, sie gut und sachlich zu informieren. Wenn der Klimawandel in Best-Case-Szenarien schon heikel aussehe, sei es schlimm, wenn man Worst-Case-Szenarien aufrufe. Da könne es einem schon Angst und Bange werden.

Die Aktionen von ER werden immer in Eigenregie organisiert, wobei Corona eine Bremse gewesen sei; sie seien aber weiter sehr aktiv.

Jonas Wessely gilt unser besonderer Dank und wir wünschen allen diesen Aktionen sehr viel Erfolg.

Bericht

Wir haben rege diskutiert. Angefangen haben wir durch Punktevergabe zur Frage, wie stark sind meine Klimagefühle? Sie sehen die Flipchart hinter sich. Die unterschiedlichen positiven oder negativen Gefühle, die ich jetzt mal als solche so bezeichne, hat jeder für sich bewertet mit Punkten.

Wir haben darüber gesprochen, wie Gefühle uns beeinflussen. Je nachdem, welche Gefühle wir haben kommen wir entweder zur Handlung oder auch nicht.

Das Gefühl Wut bringt uns eher in die Handlung, als Gefühle der Ohnmacht und Verzweiflung. Die uns eher handlungsunfähig machen- genauso wie Resignation.

In der Kommunikation, den Medien, werden Gefühle nicht transportiert. Es wird nicht darüber gesprochen. Die Wortwahl „Klimakrise“ ist nicht angemessen, sondern wir befinden uns in einer „Klimakatastrophe“.

Es sei wichtig damit auch offen umzugehen, weil die Zeit, die wir haben sehr knapp ist. Wir haben noch sechs Jahre – eine kurze Zeit – um in Handlungen zu kommen.

In der Politik wird der Focus auf das Individuum gelenkt und das was es tun kann. Gefragt sei aber die Politik mit der Aufgabe Strukturen zur Reduzierung der CO2 – Neutralität zu schaffen. Natürlich haben wir auch diskutiert, was der Einzelne tun könnte. Wie z. B. Werbekampagnen mit Tipps o.ä. Gefragt ist wie schon gesagt vielmehr die Politik.

Wir haben uns darüber ausgetauscht, was wir denn als Motivation brauchen um überhaupt ins Handeln zu kommen. Als soziale Wesen müssen wir uns zusammen tun. Die Erfahrung in der Gemeinschaft ist ein starker Motivator. Wenn wir erleben, dass wir mit anderen zusammen etwas bewegen können, dann bringt uns das weiter.

Wenn sich etwa 20 Personen auf die Straße setzen und für ein anderes Verkehrskonzept die Straße blockierten würde darüber auch berichtet. Man wird gesehen und gehört und gewinne Motivation weiter zu machen.

Weiterhin sei wichtig, welche Werte mit dem Thema für Klimaschutz aktiv zu sein verknüpft wären. Darauf konnten wir aus Zeitgründen nicht mehr eingehen.

Demokratie Tische –

Wieviel Klimaschutz braucht unsere Stadt?

16.10.2022 um15.00 Uhr

im Haus am Dom – Burchardsaal

Die Folgen des Klimawandels werden auch bei uns immer stärker spürbar: Starkregen, Dürren, Hitzewellen werden zahlreicher, viele Menschen, Tiere und Pflanzen sind existentiell bedroht.

Deutschland hat sich mit den Staaten der Welt verpflichtet, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zumindest deutlich unter zwei Grad zu begrenzen

Und Worms???

Wie sieht der Beitrag unserer Stadt und ihrer Bürger*innen aus?

Wie müsste er aussehen?

Welche Hindernisse stehen im Wege?

In der Veranstaltung können Sie

an vier „Klima-Tischen“ zu vier Themen mit Politiker*innen und Expert*innen ins Gespräch kommen.

Im Anschluss werden die Ergebnisse im Plenum präsentiert und zur Diskussion gestellt.

Flyer zur Veranstaltung herunterladen

Koordinationsstelle „Demokratie leben“

claudia.koch@diakonie-rheinhessen.de

Klima-Tisch 1: Die Stadt schreibt ihr Klimaschutzprogramm KLIK fort.

Wie werden daraus reale Maßnahmen?

(Stephanie Lohr, Bürgermeisterin,

Dr. Terenzio Facchinetti, Scientists f. F.)- Webinar mit T.F. auf YouTube: https://youtu.be/fMQU16-j9MU

Klima-Tisch 2: Besonders im Verkehr müssen schnell und massiv Treibhaus-gase reduziert werden.

Welche Maßnahmen werden hierzu in Worms ergriffen und wie bringen wir sie voran?

(Timo Horst, Dezernent für Stadtentwicklung,

Günter Niederhöfer ADFC)

Klima-Tisch 3: Appelle oder Revolte?

Was kann politische Akteure und Bürger*innen dazu bringen, Klimaschutz aktiv zu unterstützen?

(Jonas Wessely, Extinction Rebellion)

Klima-Tisch 4: Viele Menschen spüren: Die „fetten Jahre“ sind vorbei. Aber sie haben Angst vor einer Veränderung ihrer Gewohnheiten und ihres Lebensstils.

Was könnte ihnen Mut machen?

(Kathrin Macha, Dipl.-Psychologin Link zu einem Vortrag

Jonas Schetelig, Psychologists f. F.)

Am 01. Juni 2022 – Klima-Kino

Klimakrise – was tun?!

In Zusammenarbeit mit der Stadt-Worms veranstaltete Wormser for Future einen Kinoabend in der Kinowelt Worms.

Der Kinoabend kam auf Initiative von WfF zustande und wurde im Wesentlichen von uns organisiert.

Die Kosten für die Kinomiete haben hälftig der ADFC -Worms und der Bund für Umwelt und Naturschutz Kreisgruppe Worms übernommen. Dafür herzlichen Dank.

Rund 85 Besucherinnen und Besucher interessierten sich für den Vortrag von Jochen Marwede“ Klimawandel – Ursache, Wirkung, Maßnahmen und den eindrucksvollen Film von David Attenborough “ Mein Leben auf unserem Planeten“

Zwischen Vortrag und Film hatten die Zuschauer*innen Gelegenheit Bürgermeisterin Stephanie Lohr und Stadtentwicklungsdezernent Timo Horst Fragen zur Klimapolitik der Stadt Worms zu stellen. Gregor Maiwald von WfF moderierte das Gespräch.

Wenn die Inhalte des Vortrags und die Aussage des Films bei allen Beteiligten angekommen sind, bleibt nur die Schlussfolgerung:

wir können und müssen alle schnell sehr Vieles tun – persönlich und politisch auf allen Ebenen.

Sonst vergeben wir die Chance unser Leben auf der Erde lebenswert zu erhalten.

Einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit und Einladungen an die Verantwortlichen der Stadt hat das Klimabüro übernommen. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit bei Klimaschutzmanagerin Selma Mergner und ihrem Kollegen Martin Hassel.

Das Klima-Team hat eine Umfrage zum Klima-Kino mit interessanten Ergebnissen ausgewertet und eine Pressemitteilung für die Stadtverwaltung erstellt.

Wir sind gespannt auf die Artikel in der Presse, hatten wir doch die Wormser Zeitung zur Berichterstattung eingeladen und eine Zusage erhalten. Leider war doch niemand von der WZ erschienen.

Downloads als PDF Datei:

Auswertung der Zuschauerbefragung

Pressemitteilung der Klimamanager*in zum Kinoabend

Vortrag von Jochen Marwede auf You Tube

Zu „Mein Leben auf unserem Planeten“ von David Attenborough bei netflix

Klimaschutz muss kommunale Pflichtaufgabe sein

Klimaschutz in Rheinland-Pfalz muss zur kommunalen Pflichtaufgabe werden. Diese kommunale Pflichtaufgabe wird jedoch nur dann wirksam, wenn Aufgabenfelder, Ziele und Ressourcen der Kommunen klar umrissen und abgegrenzt sind. Nur so kann vermieden werden, dass Klimaschutz als unbestimmter Rechtsbegriff zu neuen Unklarheiten insbesondere über Zuständigkeiten zwischen Land und Kommunen führt und die dringend erforderlichen Impulse ausbleiben bzw. aufgrund der Unklarheiten ins Leere laufen.

Die Resolution von „Mainz Zero -– Klimaentscheid Mainz“ an die rheinlandpfälzische Landesregierung vom 16. September 2021 haben wir unterstützt und auch dem Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel am 17.12.21 übergeben.

Download der Resolution als PDF

Substanzielle Schritte zur Klimaneutralität von Worms bis 2035

Am 17.12.2022 stellte „Wormser for Future“ sich als Klimagruppe dem Wormser Oberbürgermeister Adolf Kissel und Bürgermeisterin Stephanie Lohr vor dem Wormser Rathaus vor und übergab gleichzeitig einen Forderungskatalog. Dem liegt die Zielsetzung zugrunde generell alle beeinflussbaren Faktoren zu nutzen, um Worms so schnell wie möglich klimaneutral zu machen.

Download des Forderungskatalogs als PDF